当院では、診察時、若齢の犬、または7〜8歳を超える高齢犬の胸には

必ず聴診器をあてるようにしています。

すると、心臓の鼓動音に異変がある犬によく遭遇します。

しかし、大半は、何も症状がなく、元気にしているため、

オーナー様は(ほっといても大丈夫だろう)と考えてしまいがちです。

しかし、これは大きな間違えです。

それは、なぜか。

心臓、肝臓、腎臓など、体にとってきわめて重要な機能をもつ臓器は、

ある程度まで組織がダメージを受けても

「代償機能」といって、

残った健康な組織がガンバってフォローする能力が備わっています。

会社でも、たくさんの社員がインフルエンザで仕事を休めば、

ほかの社員に負担がかかりますよね。

人数が減っても、期限内の会社全体のノルマは変わらない。

そして、その負担がかかった状況が続けばどうなるでしょうか…。

みんな倒れていきますね、悪循環です。

残った社員(細胞)はどんどん疲れ、倒れ、最後に会社(臓器)は潰れます。

もうおわかりでしょうか。

フォローする機能、「代償機能」があることによって、

簡単なトラブルでは体に影響が出ない。

これはメリットです。

しかし、裏を返せば、

「症状が出れば、フォローできないくらい重症」ということになります。

しかも、動物はある程度まで異変を隠そうとしますから、

健康そうに見えても、実は病気はかなり進行している可能性があるのです。

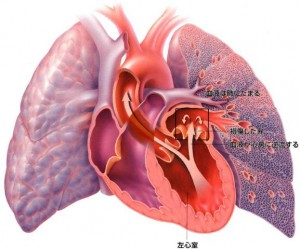

小動物臨床において、最もよく遭遇する心臓病が、

僧帽弁閉鎖不全症(MR)という心不全を引き起こす疾患です。

心不全の症状は、咳や、激しい運動ができなくなること、呼吸困難などです。

咳が出る機序はいまだ明らかではありませんが、

心拡大が気道に圧迫や虚脱を引き起こし、

咳の受容体を刺激しているためと考えられています。

心雑音だけでは、残念ながら病態の重症度はわかりません。

(ひどい雑音の場合は重症かそうでないかくらいはわかります)

よって、心雑音が聴取された時点で、

主にレントゲン検査および超音波検査、血液検査が必要になります。

当院では、検査結果に応じて、病態をステージ分類し、

ステージごとの指針に従って治療を行います。

ステージA

心雑音は聴取されないが、心疾患を生じるリスクの高い症例。

(例:高齢の小型犬、キャバリアなど。)

対応:定期的な聴診により、早期発見に努める。

ステージB

心雑音を呈する症例。症状はない。

B1:レントゲンや超音波で、心臓のサイズには変化がない状態。

B2:心臓に負担がかかり、サイズが変化している(心臓肥大)状態。

対応:B1は半年に一回程度の検査。B2はお薬が始まります。

ステージC

上記の心不全の症状が出ている状態。

対応:様々なお薬を使います。お薬は5種類以上出ることもあります。

ステージD(末期)

心不全の症状があり、一般的な治療に反応が悪い状態。

対応:危険な状態です。循環器の専門病院をご紹介する場合もあります。

つまり、一度症状が出始めると、ステージCからの治療になってしまいます。

ステージD(末期)になると、一般的な動物病院では対応できません。

CからBへ、ステージが良くなる事もありません。

獣医師に心雑音を指摘されても、症状がないからといって放置しないでください。

早期発見で、暑さ、激しい運動、肥満、食事など生活環境を改善し、

B2の段階で、お薬を開始し、Cに移行するのを遅らせる。

このタイミングが非常に重要となります。

今回は、皆様のご家族に健康で長生きしてもらうために、

病気の早期発見の重要性について、お話しました。