小型犬に比較的よくみられるこの病気、

正式には「膝蓋骨脱臼」と書きます。

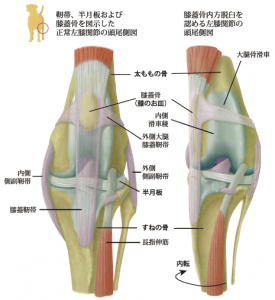

膝のお皿(膝蓋骨)が内側または外側にずれる(亜脱臼〜脱臼)ことをいいます。

急性例だと痛みを訴えることもありますが、慣れてしまうとそれほど痛がらず、

放置されがちな病気です。

膝のお皿は、

太もも側は太ももの筋肉、

すね側は骨に、靭帯でくっついておりますので、

すれっぱなしだと膝が不安定になり、

足が変形してきたり、

前十字靭帯や半月板、ひざの軟骨の損傷などをまねきやすくなります。

外れたり収まったりする脱臼癖をもっている犬においては、

5〜10歳になった段階において、

約20%の症例で前十字靭帯断裂が併発するといわれています。

原因は、生まれつきの素因を持っていることが多く、

膝のお皿、お皿の乗る「みぞ」の形の異常、

太もも側の靭帯の作用する方向と、

すね側の靭帯の作用する方向が異なっていることなどがあげられます。

たまにしか脱臼しない場合、

もしくは体重が軽かったりして、膝に負担のかかりにくい子の場合、

内科的に様子を見る場合もあります。

脱臼しっぱなし、またはびっこが著しい場合、

長い目でみると後ろ足の全体的な変形を伴い、

歩けなくなってしまう可能性もありますので、

手術にて上記の原因を修正する方法を提案しております。

手術はさまざまな術式を組み合わせて行います。

手術費用は比較的高額となり、今は動物の状態に問題がないことから、

あまり手術は希望されない傾向にあります。

しかし両足ともそのような異常を伴っている場合もあり、

将来的な運動障害がさまざまな程度で認められることから、

よくみる割に、実はなんぎする病気なのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コラムの月2回の更新がしんどくなってきました…。

そこで一周年を期に、月1回の更新にしようとたくらんでいます。

「興味ないので別に良い」

「写真豊富なブログしか見ていないのでむしろ良い」

「院長の話は興味がそそられない」

「どうでもよい」

などの意見多数と思われますが、

院長自身のネタ切れとガソリン切れのため、

更新頻度の変更の件、ご了承いただければと思います。

よろしくお願い致します。