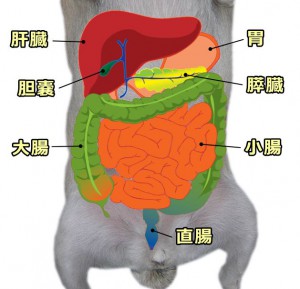

『胆嚢(たんのう)』とは、

肝臓で生成される胆汁という消化液を一時的に貯めておく袋です。

ワンちゃんがおなか減ったときに「黄色いもの」を吐いたのを見た経験はありませんか?

あの黄色いものが胆汁です。

たべものを食べると『胆嚢』が収縮し、管を通り胆汁が腸内に出ていきます。

そうすることで、

たべものに含まれる脂肪分の消化吸収を助けているのです。

今回は、その胆嚢の病気について、お話しします。

診療をしていると、

胆嚢の病気は、ホントに遭遇することが多いので、

決して他人事ではありません。

胆嚢の病気は、健康診断や、他の病気の検査で偶然見つかるケースが多いです。

なかなか症状に出ないので、一見元気なんですね。

症状で出ているなら、それは相当進行してしまっているということです。

胆嚢の病気を放っておくと、

隣接する肝臓が徐々に潰れてしまうことはもちろん、

胆汁を出す管が詰まってしまったり、

胆嚢が破れたり、

胆嚢の炎症が進行して腹膜炎になったり、

敗血症になったり。

進行すればじゅうぶん死に至る怖〜い病気なのです。

しかし、あのあたりは鈍感なので症状が出にくい。

よって、飼い主さんが気付きにくいんです。

健康診断がいかに重要か、考えさせられます。

↑ 胆嚢粘液嚢腫という病気です。

こうなってしまうと、命に関わってきます。

肝心なのは、まだ元気なうちに、

お薬や低脂肪食などで治療を試みることです。

そして、あまり変わらない、または悪化するようなら

手術で胆嚢を取ることを勧めるのですが、

前述したように症状が出にくいので、

飼い主さん側は

「こんなに元気なのに手術?」と当然なりますし、

こちらも

『一見、健康な子』にメスを入れることには

抵抗がないとは言いきれません。

でも、

進行しきった胆嚢の病気の怖さをよく知っているので、

やはり早期に摘出するほうがリスクは確実に少ないと思います。

それに関しては獣医師として、しっかりとリスクを説明する必要がある病気なんです。

ちなみに、乱れた食生活はこの病気の発症と密接に関わっています。

どうぶつは可愛いので

ついついオヤツや人間の食べものをあげすぎたり、

食生活が乱れがち。

ご自宅のおねだり上手さんはどうでしょうか?

ねだられるがままに与えていませんか?

心当たりがあれば、生活習慣を見直しましょう。

もしかしたら、

胆嚢の病気がいつの間にかにどうぶつの体を蝕んでいるかもしれませんよ…。