当院では、

なかなか治らない下痢や嘔吐などの

慢性消化器疾患のどうぶつに

内視鏡検査が可能です。

「内視鏡検査」という言葉にはあまり馴染みがないのか、

漢字からも内容がわかりづらいのですが、

内(なかを)

視(みる)

鏡(スコープ)

ということですね。

「胃カメラ検査」

というと

「ああ!」

と、ご理解いただける場合も。

この「胃カメラ検査」ですが、

全身麻酔をかけないとできない

のが最大のネックとなり、

こちらが勧めても、

「したくない」

と断られることも多いです…。

しかし、この「胃カメラ検査」

よく考えてみてください。

ヒト医療では全身麻酔がいらないにしても、

かなり一般的に行われています。

人間ドックの1項目としても行われるくらいです。

ということは、

かなり重要な検査だということです。

それなのに、

どうぶつ医療においては

日常的に行われる検査ではありません。

別の用途になりますが、異物はよくとります。

どうぶつでは、どうもこちらのイメージが強いようですね。

しかし、内視鏡は本来の用途は【検査】です。

食道〜胃〜小腸

また

大腸

といった口から肛門までの消化管の内部を目視でき、

怪しい場所から組織を採取して調べることも可能です。

こういった一連の検査は、

潰瘍・炎症・腫瘍・ポリープなどの診断に大きく貢献します。

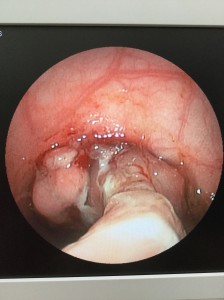

最近では、

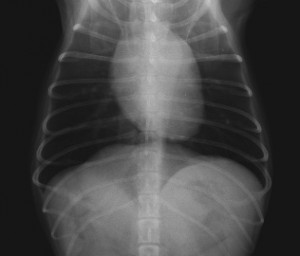

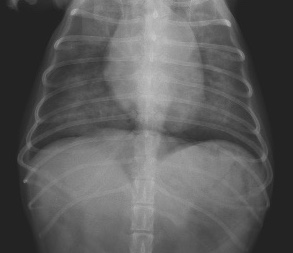

直腸に腫瘍のあるわんちゃんに

下部消化管内視鏡検査(大腸鏡検査)を行いました。

これはお尻から内視鏡を入れる検査です。

中央やや下に見えるのが直腸腫瘍です。

結果的に手術計画の立案に大きく貢献し、

手術は無事、計画通りに終えることができました。

このように、メリットの大きい検査です。

確かに全身麻酔下でないとできないので、

血液検査やエコー検査のように

気軽にできる検査ではないですが、

「早くやってたら良かった」

と思うような恐ろしい病気が見つかることもあります。

当院では、そういった理由から、

リスクを感じた際は積極的に勧めるようにしております。