みなさんこんにちは!

獣医師の中垣です!

先日はプチジャンボリーがあり

たくさんの飼い主さんと話せたり

ワンちゃんと触れ合うことができたりと

とてつもなく幸せな時間でした。

あの日からまだ余韻が続いています。

ご来場いただいたみなさま、本当にありがとうございました!

ところで先月、当院にて

めずらしい「レプトスピラ症」のワンちゃんを診させていただいたので

今月はワンちゃんのレプトスピラ症についてお話しようと思います。

レプトスピラ症とは、

細菌が病原体であり

人間にも動物にも感染しうる人獣共通感染症です。

人では4類感染症に分類されており

動物では7種類の血清型について

家畜伝染病予防法で届出伝染病に指定されています。

そのため、

私たち獣医師がレプトスピラ症のワンちゃんを見た場合

保健所への報告が必要となる病気です。

ここまでで、何が言いたいかといいますと

レプトスピラ症はワンちゃんを介して人にも感染してしまうし

保健所に報告が必要なくらい重大な病気だということです。

ちなみにですが、

レプトスピラは全国では珍しく

その中でも特に関西圏、沖縄を中心に感染が確認されています。

数年前には、

大阪の北部でレプトスピラの集団感染が起こり

感染したワンちゃんのほとんどが亡くなってしまいました。

では、

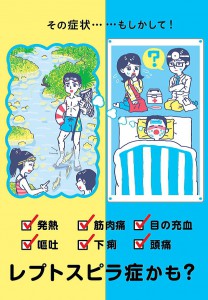

レプトスピラ症は具体的に

どこから感染してどのような症状が現れるのでしょうか。

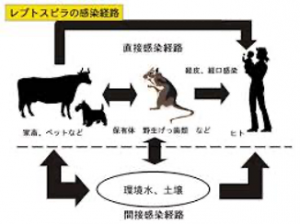

レプトスピラは主にネズミなどの野生動物が保菌しており

その保菌動物たちの尿から菌が排泄されることで水や土壌が汚染されます。

厄介なことに排泄されたレプトスピラ菌は

その環境中で数ヶ月間生存することができると言われており

それらに汚染された水や土を口にしたりすることで感染してしまうのです。

一旦感染すると、

レプトスピラ自体が肝臓や腎臓で増殖するため

急性肝不全、急性腎障害などが起こってしまいます。

それにより、

嘔吐や発熱、また黄疸が出てきたり

腎臓で尿が作られなくなったりと様々な症状が発現し

高い確率で死に至ってしまうのです。

実際に私が見たワンちゃんも

上記のほとんどの症状が見られ

悪化していくスピードもとてつもなく早かったです。

奇跡的にも、その子は発見が早く

一命を取り留めることができましたが

もう少し治療が遅れていたらと考えると

とても恐ろしいです。

そんな恐ろしいレプトスピラですが、

ワクチン接種をすることで感染、また重症化を防ぐことができます。

(レプトスピラにもいくつか種類があるので全てではないですが)

もし、お家のワンちゃんが

よく散歩に出かけたり、

キャンプに行ったり、

水辺に行ったり、

野生動物がよく出る所に住んでいたりと

これらに当てはまる子たちである場合

レプトスピラを含んだワクチンを接種しておくことを強くおすすめ致します。

どのワクチンを打つべきかについては

ぜひ動物病院にご相談ください。