みなさんこんにちは。

今年の血液検査の季節もひと段落してきました。

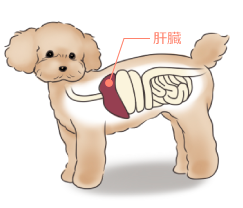

さて、今回は「肝臓」についてです。

結構、血液検査でこの数値が引っかかってくるどうぶつが多いんですね。

みなさんは肝臓って何するところか知ってますか?

肝臓には、主に4つの働きがあります。

- 代謝:消化管から吸収された栄養素を加工する。

- 貯蔵:グルコースをグリコーゲンに加工してためておく。

- 解毒:内因性および外因性の化学物質や毒物を加工して無毒化する。

- 胆汁産生:脂肪の吸収や脂溶性物質の排泄に欠かせない胆汁を作る。

これらの機能をもつ、肝臓はまさに「化学工場」

生命維持にとって必要不可欠な臓器であることがわかります。

どうぶつの身体にとって、大事な臓器であればあるほど、代償する機構が働きます。

つまり、多少ダメージを受けても代わりにカバーするチカラがあるのです。

しかし、裏を返せば

悪化に「気づけない」、つまり早期発見が困難だということになります。

だから健康診断って大事なんですね。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、末期近くにならないと症状が出ないため、

これらの症状が出現したらキケンな状態です。

通常、健康診断で引っかかってくる子は、

公園で変なもの食べたなどの一過性が多いのですが、

中には肝臓病が見つかったりすることもあるので、注意深くモニターする必要があります。