こんにちは!獣医師の足立です。

早いもので、もう3月ですね。

先日、梅を見に大阪城公園に行ってきました。

もんのすごい種類の梅たちが満開で

全部きれいで、

すごく楽しいときを過ごすことが出来ました。

そんなゴージャスな梅もいいんですが、

近所を散歩途中に、

ふと家のお庭に植えてある満開の梅を見るのもいいですねぇ。

そこだけ春が一足先に来たみたいで、

あたたかい気持ちになります♪

———————————————————————-

さて、みなさん

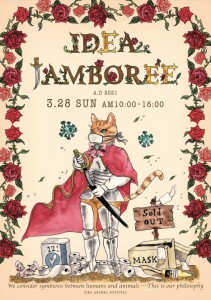

3月28日は何の日か知っていますか?

そうです!

イデアジャンボリーの日です~!!

これはイデア動物病院主催のお祭りです。

いろいろなワークショップを行ったり、

ペットの写真撮影会や

グッズやパンなどを売る、いくつかのショップも出ています。

そこで、私も出し物をします。

キッザニア☆子供獣医師体験です。

内容、ひとつめは

わんちゃんの身体検査をしてみよう!です。

獣医さんは普段、わんちゃんのどんなところを見て

健康状態を把握しているんだろう?

ということを学んでもらいます。

内容、ふたつめは

超音波検査体験です。

普段、体の内臓を見る本物の超音波の機械を使って、

ゲーム感覚で体験をしてもらおうと思っています。

その他にも、

獣医さんって普段どんな仕事してるの?や、

どうしたら、獣医さんになれるか

獣医さんの仕事は他にもどんなものがあるかなど、

質問もしていただけます。

獣医師体験は、当日の予約制になっております。

当日、来場していただき

建物前に予約表があるので、

そこに名前を書いていただければ予約完了です。

→ 3/17より、数枠限定で事前予約の受付を開始しました。

予約したい方は、スタッフまでお問い合わせください。

コロナ感染拡大予防対策で、

10組(1組1家族子供2人まで)限定になっております。

ぜひ、みなさんお越しください~!

くわしくは、イデア動物病院のフェイスブックをご覧ください。