みなさんこんにちは!

獣医師の中垣です!

また大阪府にも緊急事態宣言が出るそうで、

今年の夏もどこにもいけなくなりそうです。。。

コロナになる前は、夏は山に登ったり、海に行ったり、

楽しい思い出がたくさんあったなとしみじみしています。

ちなみにこの写真は、富士山に登った時のものです!

夏だからと油断してかなり薄着で行ってしまい、

頂上についた時には、凍傷で手と腕がパンパンになって

景色どころじゃなくなってしまったというのが一番の思い出です(笑)

さて、前回予告させて頂いていた通り、

今回のブログは「犬の熱中症」についてお話しさせて頂きます。

私たちが住む枚方市は特に気温が高くなることが多いので、

熱中症はとても身近な問題となりうる可能性が高いと思います。

犬の体温は主に呼吸により熱を放散して、およそ37度〜39度に保たれています。

そして、熱放散の限界を超えて、高体温が持続した状態により引き起こされるのが熱中症です。

皆さんも学生時代などに、暑い中運動をしていて、

めまいや立ちくらみがしたり、足が急につったりしたことはないでしょうか。

人間の場合、自分で体調の変化に気がつき、

日陰で休んでいれば治っていた、なんてこともあるかと思います。

しかし、犬の場合はそうはいかず、

熱中症と気がついた時には重症であり、集中治療の対象となるとも言われています。

高体温の状態が持続すると、細胞レベルで障害が起き、

多臓器不全、中枢神経障害、急性肝腎障害、血液凝固不全、循環不全、呼吸不全

などが引き起こされます。

難しい言葉を並べましたが、端的に言うと、暑さにより体温のコントロールが効かず、

ショック状態となり、最悪の場合死に至ってしまうという恐ろしい病気です。

しかし、この恐ろしい病気である熱中症は、正しく理解して対策をとることで防げるものであり

もしなってしまった場合でも、早急に対処することで助かるケースがあります。

昨年のイデア動物病院のブログでは、

足立先生が犬の熱中症のサインについてや、

体の冷やし方について紹介しておりましたので、

今回僕は、犬がどのように熱を外に逃しているのかについて紹介し、

それを皆様に理解していただくことで、

体温調節をしやすい環境を整えていただくことにつなげてもらえたらなと思います!

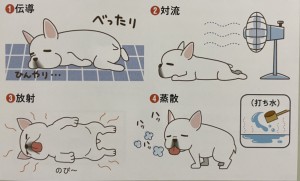

熱放散の4つの仕組みについて

①伝導

これは単純に体に接する物体へ熱が移動していく現象であり、

真夏に犬が冷たい床に寝そべっている姿を想像してもらえれば分かりやすいと思います。

あれは、熱伝導により体温を下げようとしているのです。

②対流

体の表面をより温度の低い気体や液体が流れることで、

体から熱が奪われていく現象です。

扇風機の前から離れないわんちゃんもいるんじゃないでしょうか。

③放射

物体を介さずに熱がエネルギーとして放出される現象です。

満員電車に乗った時、接触している訳でもないのに

周囲の人の熱をなんとなく感じることがありませんか?

それはこの放射が起こっているからなんです。

④蒸散

水が蒸発するときに、気化熱として熱が奪われていく現象です。

人も犬も、熱放散の30%はこの蒸散に頼っていると言われています。

人ではこれが汗によって起こっていますが、犬では気道からの蒸散が主な経路となっています。

ハァハァと呼吸をしている姿を想像してもらえると分かりやすいですが、

あれは口から熱を逃しているのです。

ここまで紹介してきた4つの熱放散ですが、

①〜③は体温よりも外の気温の方が低いからこそできることであり、

当然、外気温が体温を上回れば、これらの熱放散の仕組みは作動しなくなり、

熱放散のほぼ全てが、④の口からの蒸散に頼ることになります。

しかし気温が高いことに加え、

湿度も高くなれば最後の砦である口からの蒸散もうまく機能しなくなってしまうのです。

ここまで、熱放散の仕組みを理解した上で大事なことは、

犬が熱放散しやすい環境を整えてあげることです!

まずは、この暑い時期はエアコンや扇風機を利用して

温度、湿度を調節し対流、放射、蒸散などの熱放散がうまくできるようにしてあげましょう。

具体的には、室温26〜28度、湿度50%くらいがおすすめです!

また、冷却マットや大理石ボードを置いてあげることで、

熱伝導により体温を下げやすくしてあげることも重要です。

最後に、熱中症を予防するのに一番重要なのは、

炎天下の中の散歩を極力避けてあげることだと思います。

もし、いつも散歩する時間帯が暑いと感じたら、

時間をずらすか、保冷剤を首に巻いてあげたり、

水分補給をこまめに取るといった対策をしてあげてくださいね!

しっかりと熱中症を予防して、わんちゃんと楽しい夏を過ごしましょう!