みなさんこんにちは!

最近飼い主さまに、

「先生のブログ読んでるよ!」と言っていただいて

これ以上ない喜びを覚えた、獣医師の中垣です!

毎回結構長い文章を書いているのですが

誰も読んでいないんじゃないかと思っていたので

そんな声を掛けていただいて心の底から嬉しかったです(笑)

単純なのでブログを書くモチベーションが

めちゃめちゃあがりました!

ところで

皆さんのお家の猫ちゃんはいかがお過ごしでしょうか?

僕の家の猫ちゃんは、

15歳にもなるワンちゃんを

追っかけ回したり

羽交い締めにしたりして

ちょっかいをかけまくっています(笑)

ただ、おやつの時間はみんな大人しいんですよね。

家に迎えた時は

うまくやっていけるのかと心配していましたが

今はなんとか仲良く暮らしてくれています。

ちなみにうちの猫ちゃん、

洋服を着ていますが

看護師さんにストレスになるからやめた方がいいと怒られたので

今は裸で過ごしています(笑)

僕の猫の話はここまでにして、

今回は、寒い時期の猫ちゃんに多い

おしっこのトラブルについてご紹介したいと思います!

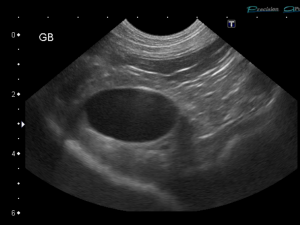

おしっこのトラブルといえば、比較的多いのが「膀胱炎」です。

膀胱炎になると、

おしっこの回数が多くなったり

トイレとは異なる場所で排泄したり

血尿が出たりする

のが特徴的です。

飼い主様が異変に気づいて

来院される理由もほとんどこれです。

膀胱炎の原因としては、

感染症や結石、

腫瘍や解剖学的な異常など多岐に渡りますが

実は猫ちゃんの場合、

明らかな原因がないにも関わらず

膀胱炎になってしまうということが非常に多いんです。

検査をしても明らかな異常が見つからない膀胱炎、

これを「特発性膀胱炎」と呼びます。

今回はこの

非常に多いけど原因があまり分かっていない

「特発性膀胱炎」について

少し掘り下げてご説明させて頂き、

皆さまの理解が深まればなと思います。

①特発性膀胱炎とは?

特発性膀胱炎とは、繰り返しになりますが

感染症、結石、解剖学的異常、腫瘍の

どれにも当てはまらない膀胱炎のことを言います。

どのようなメカニズムでなるのか、

またどのような治療が有効なのかについてもあまり分かっておりません。

膀胱炎になった猫ちゃんの約60%が、

これに分類されるということが分かっておりとても多いのが特徴的です。

また驚きなのが、

特発性膀胱炎になった猫ちゃんの約90%が

全く治療することなく1週間ほどで治ってしまうんです。

極端に言えば、放っておいても勝手に治るということですね。

「放っておいて治るなら別にいいじゃん。ここで読むのやめにしよっ!」

っと思ったそこのあなた!

一度落ち着いて、もう少し僕にお付き合いください(笑)

この膀胱炎、放っておいても治ると言われていますが、

かなりの確率で再発して、何度も繰り返してしまうんです。

また一部の猫ちゃんでは繰り返し膀胱で炎症が起こることによって

二次的に尿道閉塞を引き起こすことがあったり

永続的に炎症が続いてしまう子たちもいたりします。

つまり、大切なのは再発させないように

何か手を打ってあげなければならないということです。

勝手に治ったからそれで終わり!ということではないということですね。

②なぜなるのか?

では次に、なぜなるのかについてお話していきたいと思います。

ついさっき、

特発性膀胱炎は原因不明で、

メカニズムもあまり分かっていないって言ってなった?

と思った方はバッチリです。

おっしゃる通りで、あまり分かっていません。

ただ、健康な猫ちゃんと比較して、

特発性膀胱炎になってしまった猫ちゃんにはどのような特徴があるのか

それを調べた研究がいくつか存在します。

今世間を騒がせている新型コロナウイルスも

最初はなぜ重症化してしまう人がいるのか分からなかったですよね。

ただ、重症化している人たちを調べていくと、

高齢者であったり、基礎疾患がある方たちが多いということがわかりました。

つまり、高齢であること、基礎疾患があることが重症化するリスクであるということですね。

この考え方と同じで、

特発性膀胱炎になった猫ちゃんたちを調べていくうちに

「このような子たちはなりやすい」とか

「こんな特徴がある」ということがいくつか分かって来ています。

ざっとこんな感じです。

・早期の去勢や避妊をしている

・肥満

・水分摂取量が少ない

・多頭飼い

・仲の悪い同居猫がいる

・食事内容の75%〜100%がドライフード

・神経質(怖がり)

・トイレが1つしかない

・引っ越しを繰り返す

これらが、特発性膀胱炎を発症するリスク因子となると言われています。

このいくつか並べられたリスク因子を見て、

なんだかストレスが関わってそうだなぁって思った方はいますか?

その通りです。

特発性膀胱炎にはストレスが関わっている

これが今回僕が一番皆さまにお伝えしたかったことです。

特発性膀胱炎になる猫ちゃんは、

ストレスに対して過剰に反応して、

交感神経がめちゃくちゃ活性化され

常に興奮状態になってしまうということが分かっています。

(夜寝る前に携帯をずっと見ていると、

目がギンギンになってしまって寝れなくなるやつです)

また、体にはストレスに対処するために

視床下部-下垂体-副腎系という機能がありますが

これが十分に機能していないということも分かりました。

つまり、

ストレスに過剰に反応してしまうが

それに対応する能力に乏しいという状態にあるということです。

ずーっとイライラしている、

そんな状態が膀胱炎を引き起こす原因に

なっているんじゃないかと言われています。

③再発させないためにできること

ここまで読んでいただいた皆さまならわかると思いますが

再発させないために重要なのは、ずばりストレスケアです。

いくつか簡単にできることを具体的にご紹介します。

・トイレの数を増やす+頻繁に掃除をする

理想のトイレの数は猫ちゃんの数+1個と言われています。

また、猫ちゃんはとても繊細できれい好きなため

うんちやおしっこをしたらすぐに取り替えてあげることも重要です。

うんちやおしっこが長時間残っているだけで、ストレスを感じてしまうんです。

みなさんも公共のトイレに行ったときに、

うんちが残っていたらどう思いますか?(笑)

私たちはその場合、

他のトイレを利用することができますが、

トイレが1個しか存在しなかったらどうでしょうか。

僕だったら耐えられません。。。

・休める環境を作る

猫ちゃんは隠れる場所が大好きなので、

そういった場所を作って上げることもおすすめです。

同居の猫ちゃんと仲が悪いような場合も

キャットタワーや本棚など

高い場所に登って周りを見渡せる環境を用意してあげるのも一つだと思います。

・外の猫が見えないようにする

皆さまが住んでいる地域で、

野良猫さんが多くいたりすることはないでしょうか。

中には野良猫さんが窓の外をうろうろしている、

なんてこともあると思います。

猫ちゃんはそれを見るだけで緊張してしまったり、

不安になったりすることが多いので

カーテンなどを使って見えないようにするか

、周りに野良猫さんたちが寄って来れないように

工夫してあげることも対策の一つです。

僕たちも、家の周りに知らない人が

ずっとうろうろしていたら気が気じゃないですよね。

ここまで紹介した以外にも、食事やサプリメントによって

猫ちゃんのストレスや不安を軽減することができ

実際に特発性膀胱炎を効果的に管理できたと言われているものもあったりします。

少し長いブログになってしまったので

この辺で終わりにしたいと思います。

ここまでのことで、

何かご質問のある方や

もっと詳しく知りたいという方は

いつでも僕に聞いていただければと思います!

私たちが生きる現代は、ストレス社会と言われており

いろんな人がいろんなストレスを抱えて生きているのが現状です。

皆さまも猫ちゃんもストレスケアを怠らず

楽しい人生をお過ごしくださいね!

では最後まで読んでいただきまして

ありがとうございました!

またお会いしましょう!