6月も後半になり、夏目前ですね!(7月に入ってしまい申し訳ありません!!)

こんにちは、最近は家の前を流れる小川でホタルを見て帰宅するのが

日課になっている松本あかねです!

さて、冒頭でも夏目前とお伝えしましたが、この季節になると個人的に楽しみなのが

愛犬ディオ(通称;おじじ)の誕生日プレゼントとケーキを探すことです(^^)

顔つきもさながら、態度も大きくなったもんです(笑)

今年で14歳になるので健康にも配慮しつつ、喜んでもらえる物を探したいと思います!

ところで皆さん『犬 14歳』と聞くと何となくお年寄り、若くはないという

イメージはお持ちだと思いますが、人間の年齢の何歳に相当するかご存じですか?

ネットや書籍など諸説ありますし、大型犬・小型犬でも差はありますが

平均して犬の1歳で人間の12~15歳ぐらいと言われています。

2歳以降からは+4歳ずつくらいと言われており、

2歳で24歳、3歳で28歳・・・という感じで年齢を重ねていきます。

1歳までは子犬、2~6歳までは成犬、7歳以降は高齢・シニアと呼ばれます。

この年齢表に当てはめると、我が家のおじじは70歳超えなので立派なシニアですね(笑)

天気のいい日は自分から外に出たいと催促してきて

日向ぼっこをしながらお昼寝するのが大好きです!

生活環境や食事、ネットで何でも調べられるようになった今、

ペットたちの平均寿命はとても伸びています。

私が出会ったことのある最高齢は猫で23歳、犬で21歳です!!!

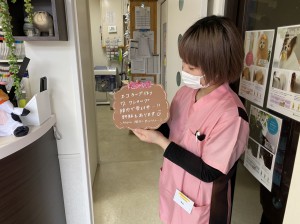

長生きの秘訣は小さな変化を見逃さない日頃からのコミュニケーションやスキンシップ、

そして、当院でも受けることが出来る健康診断がオススメです。

健康診断と聞くと人間の場合、中年になったら受けるものと思われがちですが

犬は人間よりも早く年を重ねていきます

来年でいっか、の来年は私たち人間のおおよそ4年後にあたります。

健康診断を定期的に受けるメリットは、その子個人の平均数値をモニターすることができ、

病気の早期発見・早期治療にも繋がります。

健康診断のコースによっては事前にご予約が必要なものもございますので

獣医師・スタッフまでお気軽にお尋ねください。

おじじも定期検診受けてますよ~!

『健診日の12時間の絶食だけがつらいよ~~泣』

![LGRQ5358[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/LGRQ53581-224x300.jpg)

![IMG_4615[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/IMG_46151-300x225.jpg)

![IMG_4739[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/IMG_47391-300x274.png)

![IMG_3592[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/IMG_35921-300x225.jpg)

![IMG_3294[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/IMG_32941-300x225.jpg)

![IMG_5416[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/IMG_54161-300x225.jpg)

![DMPH3148[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/DMPH31481-300x199.jpg)

![IMG_0820[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/IMG_08201-300x168.jpg)

![IMG_0826[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/IMG_08261-300x168.jpg)